| PowerMac未対応のモニターを対応にする 98.12 |

|

改造する事になった動機

RasterOpsのホームページで調べると、信号の送り方が原因であることがわかりました。

確かに商売として考えると、採算が合いそうな物でもありませんが、それでは当時非常に高価だった大型モニターを捨てろと言わんばかりで、ユーザーとしては納得できるものでもありません。 調べてみるとこのモニターは入力端子が3-BNCのみであり、Gチャンネルにコンポジット信号を合成して信号を送る(Sync-on-Greenと言います)タイプで、以前のMacintoshはモニター出力がSync-on-Greenもサポートしていましたが、PowerMacからサポートされなくなりました。こういう細かい仕様は一般にAppleでは公表していません。 まずはビデオカードでSync-on-Green出力のある物を探しましたが、Nu-Busスロット用の物は古い物しか無く、表示速度がとても満足できるようなものはありません。(実はこれにはオチがあります。文末参照) そこで思いついたのが改造です。Sync-on-Greenとして入力された信号はモニター内部で必ずG・H・V信号を分離するので、直接そこに信号を入力してしまえばいいだろうと考えました。

分解してみると、思ったより簡単であることがわかりました。

同期信号を他の基板へ送るケーブルなどは最初から配線済みです。 あとの祭

これでめでたく、PowerMac対応になったわけです。 しかし後から分かったことですが、こんな面倒な改造をしなくても、IMS-Micro社のTwinTurbo128シリーズのビデオカードがSync-on-Greenに対応していました。 従って、こういう改造はお勧めしません。モニターは高圧部分があり大変危険です。私は管球アンプの自作マニアであり、以前出来上がったアンプの調整中に感電したことがありますが(プレート電圧400V)、高電圧に感電すると、神経が一時的にマヒするので、手を離そうと思ってもすぐに離せません。あんときはホント死ぬかと思った。モニターの内部はもっと電圧高いです。 この改造モニターは、また開ける機会があったら内部の写真をアップします。なにせ21インチともなると35kgもあるのでそうそう動かす気にはならないんです。 |

| Ultra2-Wide SCSI 99.02 |

|

新し物好き だいぶ前の話になりますが、大量の画像処理で大容量のハードディスクが必要になり、UW-SCSI3のものを買いに秋葉原へ行ったところ、新規格のUltra2-Wide SCSIが店頭に並んでいました。と言ってもSeagateのBarracuda9LPだけで、U2WのSCSIカードもATTOのUL-2Sしか選択肢はありません。予備知識でU2Wはシングルエンドでは無く、LVD(LowVoltageDefferential)で信号のやりとりをしていると聞いていましたので、トラブル防止と新し物好きでこの2つを買って帰りました。 セットアップしてみて

納得がいかず、SCSIケーブルを最短に切ったり、UW(SE用)のターミネーターを付けたり。でもLVDで動作する気配がありません。LVDのHDDは必ず外部ターミネーションであり、LVD用のターミネーターを付けなくてはいけないのですが、そんなもんどこにも売ってない。(今はあります) しかし、原因は単純でした。ResEditでExpressPro-Toolsを調べると、LVDと表示出来ないだけで、実際にはLVDで動作していました。(Defferentialと表示できるがHVDのこと) UL-2S本体の基板上ではLVDモニターが光っています。変なんですが、ターミネーターを取り付けるとSEになってしまいます。 他の組み合わせでテスト 買ってからわかったことですが、Ultra2-Wide SCSIのハードディスクはSCSIホストによって、自動的にLVDとSEを切り換えます。ということは、HDDの性能がSCSIカードに追いついていない現状ではコストダウンのためにUltraWideSCSI-3のカードを使う事が得策だと思います。 しかし、実験の結果、あまり良い結果は得られませんでした。セクタに連続書き込みするような動作でフリーズが頻発します。SCSIカードとの相性もありますが大方安定しません。どうもHDDとSCSIカードのキャッシュの使い方で影響があるようです。ジャンパーの設定で強制的にSEにしましたがやはりダメです。その中でMilesのカードはまあ安定してくれました。圧倒的なシェアを誇っているAdaptec社製の物が使えません。 従って、これから買う方はちゃんとUltra2-Wide同士かUltraWideSCSI-3同士の組み合わせで購入されることをお勧めします。HDDの性能がまだCheetah9LPでも19MB/secぐらいですから、UltraWideSCSI-3でも理論上は充分なのですが、現実的にコストを考えると今はU2WのHDDの方が安くなってきていたり、CheetahクラスになるとUW3はもうラインナップされてなかったりと、変化が激しいです。SCSIカードの値段とHDDの値段、将来性も考慮する必要があると思います。 ※この件に関して規格などお教え下さった(株)PFU/技術の小川さん、元SCSI回路設計の走尾さん、ありがとうございました。 |

| Ultra2-Wide SCSIその2 99.03 |

全面解決

全面解決前回のUltra2の件で解決しましたのでお知らせします。 ExpressPro-Toolsのリソースフォークの調べ方が足りなかったようで、LVDはDefferentialと表示出来ることを知り、ExpressPro-Tools 2.0.2にアップデート、さらにSCSIカードのファームウェアをバージョンアップしたところ、Defferentialと表示されるようになりました。 以前から気になっていたのですが、HDDもSCSIカードも相手を見て自動的にSEとLVDを切り換えるようになっていますが、その場合、SEとLVDのどちらを選ぶのでしょうか。今回のバージョンアップではちゃんとLVDを選んでいますが、セットアップしたころはターミネーションによって不安定な状態でした。 何でも出始めはバグだらけとは開発技術者の方に聞いたことがありますが、まったくその通りだと痛感させられました。 |

| PowerMac G4/733の静音化 01.08 |

|

これでも製品?

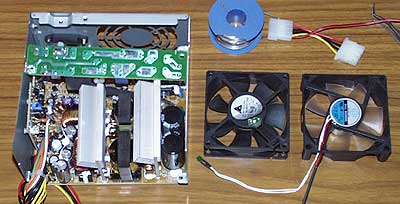

PowerMac G4/733を導入、電源を入れてみての第一感想です。ウルサイ・・・。 買ってしまったものはしょうがないので、どうにかしないと行けません。すずきこうぼうで買ったこの機種は内部を見ると5つものファン(本体の大型ファン、電源ファン、CPU冷却ファン、DVD-Rのファン、ビデオカードのファン)がまわっており、かなりの騒音を出しています。 中でも大きな音を出しているのが電源ファンでした。これを交換すべく検証してみました。しかしクロックアップを考える前に騒音で改造する事になるとは・・・。 交換可能か? 確かに電源投入後、数分で温風が出るところを見ると電源ユニット内部ではかなりの発熱量があるものと思われます。迂闊に風量を落とすと故障の原因にもなりかねません。しかしこの機種はADCコネクターを利用してモニターへ電源を供給する性格上、もっと消費電流が多くなる事が考えられており、通常使用では電源に余裕があると思われます。(電源容量は338W) もしADCからアップル製のモニターへ電源を供給しないのであれば多少の熱損失が増えても良いと考え、ファンを交換する事にしました。万が一電源が壊れてもATX仕様の電源を改造して搭載できそうです。ちなみにDOS/V機用として同じデルタ社の338W電源が秋葉原の市場に出回っているのを確認しました。 この電源のファンの規格は□80mmの12Vで、高速型で風量がかなり多いものです。これをあまり風量を落とすと発熱量からして問題ありそうでしたので静音型と言われる1500rpm以内のモノは選ばず、2000rpmのボールベアリングのモノに交換しました。

交換したファンには温度センサーであるサーミスタが付いていましたので、電源内部のヒートシンクに張り付けています。配線は短くするためファンに直接半田付けしてコネクターを純正のモノと取り替えました。 結果、効果は抜群で一番大きかった風切り音がほぼ無くなりました。しかし電源ファンが静かになると他のファンの騒音が耳障りになってきます。今後できるだけ放熱効果を保ったまま静音化すべく、他のファンも交換を検討してみようと思います。 |

事務所にRasterOpsのCM-2186という古い21インチモニターがありますが、これはPowerMacで使えません。

事務所にRasterOpsのCM-2186という古い21インチモニターがありますが、これはPowerMacで使えません。 セットアップしてATTO付属のユーティリティExpressPro-Toolsで見ると、シングルエンドで動作しているではありませんか。でもスピードは? 14MB/secぐらいでています。

セットアップしてATTO付属のユーティリティExpressPro-Toolsで見ると、シングルエンドで動作しているではありませんか。でもスピードは? 14MB/secぐらいでています。